2024/05/30

きもの

着物を長持ちさせるお手入れ方法

2023.10.03

2024.05.30

帰宅後すぐにするお手入れの手順

着物を着てお出かけをし、家に帰った後、すぐにお手入れをすることで、着物を綺麗に保つことができます。着用後のお手入れ手順は以下の通りです。

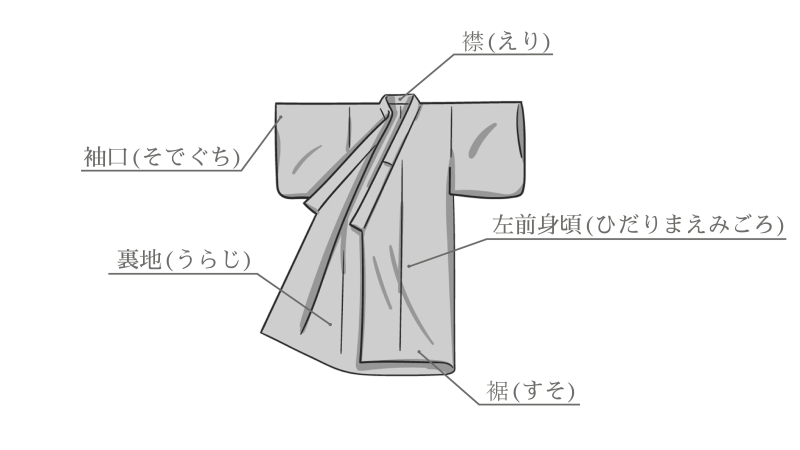

手順一 汚れやシミの点検

まずは、着物用ハンガーに掛け、汚れやシミが付着していないか、綻びはないかなどを点検していきます。点検する際は、汚れが付きやすい部分別に点検していくと見逃しが減り、上手に点検することができます。

点検の順番

一.襟(えり)

襟は、着物の中で最も汚れやすい部分です。

首に密着しているので、ファンデーションなどの化粧品や汗などが付きやすいです。

二.袖口(そでぐち)

袖口は、食べこぼしや皮脂、汗などが付きやすい部分です。

特に内側に付きやすいため、注意して点検してくださいね。

三.裾(すそ)

裾は、砂埃や泥跳ねなどの汚れが付きやすい部分です。

また、擦れたりすることが多い部分なので、汚れやシミだけでなくダメージが無いかの点検もしておくと良いですね。

四.左前身頃(ひだりまえみごろ)

左前身頃は、着物を着用したまま飲食をした場合に、特に念入りに点検しておくと良い部分です。特に飲み物による汚れは見つけにくい為、注意が必要です。

五.裏地(うらじ)

裏地は、点検を忘れやすい部分ですが、夏場は汗のシミができやすい部分でもありますので、特に汗をかきやすい背中や帯を巻く腹部、脇などを中心に念入りに点検するのがおすすめです。

六.その他全体の点検

その他の部分を全て点検します。

手順二 陰干しを行う

汚れやシミの点検が終わり、特に問題が無かった場合は、着物専用ハンガーに掛けた状態のままで乾燥させていきます。

着物を乾燥させる際は、必ず直射日光や蛍光灯の光を避けた風通しの良い場所で2時間から半日干してくださいね。可能であれば、一晩干すのがおすすめです。

この際、帯や長襦袢も同様に干すのがおすすめです。

手順三 ほこりを払う

汗などの湿気が完全に乾燥したことを確認後、表面に付いたほこりを落としていきます。

ほこりは、乾いたタオルなどの柔らかい布やブラシを使用し、軽く叩くようにして払っていきます。生地やデザインを傷めてしまうため、擦らないように注意してくださいね。

着用後はクリーニングの利用がおすすめ

着物に付着した汚れをそのままにした状態で保管してしまうとトラブルの原因になることがあります。

そこでおすすめなのが、着物の生地や汚れの状態などに合わせて最適なメンテナンスを行っているクリーニング店の利用です。

着用ごとに必要なメンテナンスを行ってもらうことで、着物を常に清潔に保つことができ、品質を守ることができるため、より長く着物を楽しむことができます。

着物クリーニングのディアハート

ドレス・きもの・衣装クリーニングのディアハートでは、年間七万枚以上の着物をクリーニング・メンテナンスしており、豊富な経験から得た知識を持つ技術者が、着物ごとに最適なクリーニングを行うため、着物へのダメージを最小限に抑えつつ、汚れをしっかりと落とすことができます。

個人のお客様は、宅配クリーニングのキレイナをご利用ください。

法人のお客様は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

着物のクリーニングに関しては、こちらの記事も参考にしてくださいね。

クリーニングのタイミング

着物は着用後なるべく早めにクリーニングに出すのがおすすめです。

着物に付いた汗や皮脂などの汚れは、時間経過と共に黄ばみやカビとなって現れることがあります。そのため、着用後はなるべく早めにクリーニングに出し、原因となる汚れを取り除いておくことが大切です。

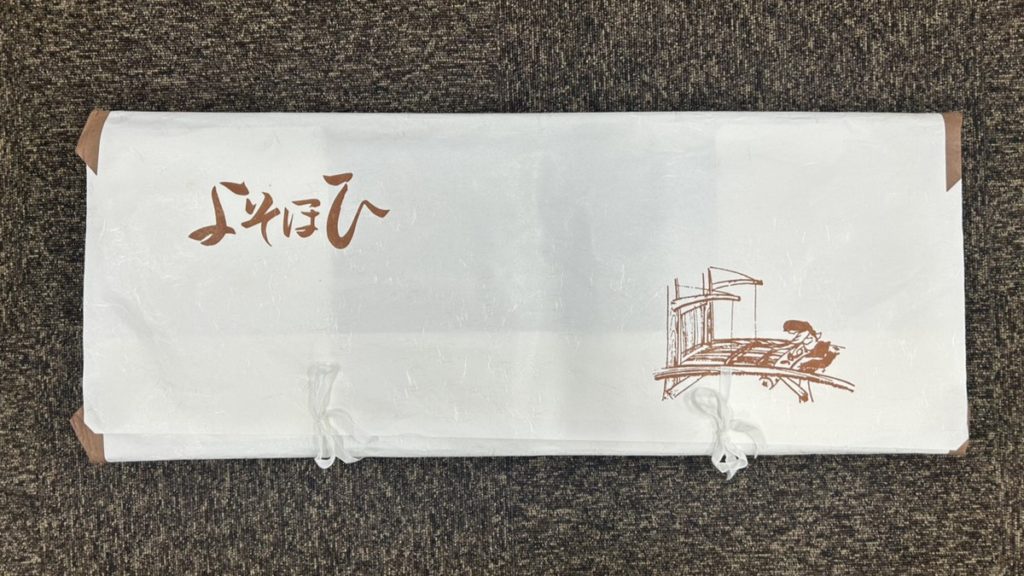

クリーニング後のお手入れ

クリーニング後の着物が、和紙のたとう紙※以外に包まれて返ってきた場合は、包みを変える必要があります。

特にビニール製のカバーは、輸送中や持ち運ぶ際に汚れが付着するのを防ぐために付いており、そのままにすると湿気が溜まってしまいカビなどのトラブルが発生しやすくなるため、持ち帰った後は湿気の溜まりにくい和紙のたとう紙に変えてくださいね。

※たとう紙

主に和紙でできた、着物を包んで保管する紙のこと。関西では「文庫紙」と呼ばれることもある。

着物をカビやほこり、シワやダメージから、守る効果がある。

長期保管中のお手入れ

半年以上保管している場合は「虫干し」というメンテナンスを行います。虫干しとは、着物を干すことによって、付着した湿気を取り除くメンテナンスのことです。

虫干しの時期は年に三回

虫干しの時期は年に三回あり、この時期に行うことで着物を害虫やカビ、変色などのトラブルから守る効果が期待できます。

下記の期間に出来ない場合は、空気の乾燥している春と秋の年二回程度虫干しを行ってくださいね。

土用干し(どようぼし):七月下旬~八月上旬

七月下旬あたりに行う土用干しは、梅雨の時期に溜まった湿気を乾かすために行います。湿気が溜まりやすい台風の日は避けて行ってくださいね。

虫干し(むしぼし):九月下旬~十月上旬

夏の終わりを感じる九月下旬あたりに行う虫干しは、夏に付いた虫を追い払い、掃除をする目的で行います。

寒干し(かんぼし):一月下旬~二月上旬

一月下旬あたりに行う寒干しは、着物に付いた湿気を抜くために行います。

特に冬晴れの続くころに行うとより効果的です。

虫干しの方法

虫干しは、一週間ほど晴れの日が続いている、乾燥した日の正午前後に行うのが理想です。

着物を専用のハンガーに掛け、直射日光や蛍光灯の光が当たらない、風通しの良い場所に4時間程度干します。着物を掛ける高さは、着物の裾が床や地面に付かない高さにしてくださいね。

また、虫干しを行う際は一緒にタンスの中や衣装ケースの中を掃除し、中敷きも変えておくと効果をさらに高めることができます。

着物の虫干しについての詳しい内容は、下記の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてくださいね。

保管中にトラブルが発生した場合はすぐにご相談を

虫干しは、トラブルから着物を守るだけでなく、トラブルを早期発見する目的もあります。虫干しの際は、着物にカビや変色、シミなどのトラブルが発生していないかを確認し、発生していた場合はすぐにクリーニング店へご相談くださいね。

お困りの際はディアハートにご相談を

保管中の着物にトラブルが発生していた場合は、ぜひドレス・きもの・衣装クリーニングのディアハートにご相談ください。

豊富な知識と高い技術力を活かし、着物にとって最適なクリーニングをご提案します。

個人の客様は、宅配クリーニングのキレイナよりお気軽にご相談ください。

キレイナへのご相談はこちら

法人のお客様は、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。

まとめ

着物のお手入れは、着物へのダメージを最小限に抑えつつ、トラブルの元を取り除くことが大切です。

着物のお手入れは手間と時間が掛かりますが、正しいお手入れをすることで、綺麗な状態を長い時間保つことができます。

着用後のお手入れや定期的な虫干しで、繊細で美しい着物を綺麗に楽しみましょうね。

着物クリーニングのディアハート

年間七万枚以上の着物を取り扱うドレス・きもの・衣装クリーニングのディアハートは、豊富な知識と高い技術力を活かしてあらゆる着物のクリーニングやメンテナンスを行っています。

法人のお客様は、お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

個人のお客様は、宅配クリーニングのキレイナをご利用ください。

【会社情報】

ドレス・きもの・衣装クリーニング

株式会社ディアハート

兵庫県伊丹市森本3丁目206番の1